Ce 4 avril, Reporters d’Espoirs a rencontré les étudiants de l’ISCPA dans le cadre d’une conférence sur le thème « Journalisme de solutions : levier de santé publique et de démocratie ». L’après-midi, animée par la responsable de formation Aude Ristat, a été consacrée à la présentation de cette approche ainsi qu’à un débat sur ses enjeux démocratiques entre Gilles Vanderpooten (Reporters d’Espoirs), Florence Gault (En un battement d’aile), Arthur Grimonpont (RSF), Sophie Casals (Nice-Matin) et Frédéric Duval (Lyon Positif). Reporters d’Espoirs remercie l’équipe de l’école, et particulièrement Thierry Kiefer, journaliste, enseignant et correspondant de l’association à Lyon.

A Lyon, le campus René Cassin du Groupe IGS -qui réunit de nombreuses écoles, dont l’Institut Supérieur des Médias (ISCPA)- fête ses 20 ans. Cette information peut difficilement échapper aux visiteurs et étudiants qui passent le sas d’entrée – y est effectivement orné en gros caractères “20 ans de réussites”.

En 2004, l’association Reporters d’Espoirs voyait elle aussi le jour. A cette époque, l’ISCPA, née en 1991, avait déjà formé plusieurs générations de journalistes et connu des changements de cap importants dans ses enseignements face aux mutations touchant la profession. “C’est fou comme le métier change ne serait-ce que dans le rapport aux autres”, avance Aude Ristat, mi-déplorée mi-enjouée, devant l’amphithéâtre éponyme de l’éminent juriste ayant participé à l’écriture de la Déclaration universelle des droits de l’homme, responsable de formation. Mutations encore bien saillantes aujourd’hui et auxquelles l’école n’est pas hermétique. Elle fait même preuve de clairvoyance par l’organisation de cette conférence intitulée “Journalisme de solutions : levier de santé publique et de démocratie”. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’institut de référence en journalisme à Lyon initie ses étudiants au journalisme de solutions. Cette philosophie journalistique gagne en crédibilité aujourd’hui et se diffuse dans les rédactions et écoles ; 20 ans en arrière, les responsables de l’ISCPA n’auraient pas imaginé que la profession -au-delà des bouleversements techniques qu’elle a connus- serait à ce point questionnée dans sa substance même et que l’aphorisme d’Albert Londres “porter la plume dans la plaie” aurait à se réinventer. Reporters d’Espoirs émergeait alors.

Biais de négativité

Les étudiants de première et deuxième année du Bachelor Journalisme s’installent au compte-gouttes dans l’amphi. Les discussions vont bon train. On perçoit que l’ambiance y est chaleureuse ; le propre d’une école à taille humaine comparativement aux façons de faire universitaires. Quelques-uns échangent avec leurs professeurs. Des consignes sont rappelées. Des interviews à réaliser. On apprend sur le terrain, ici. Le ton, toujours amical et bienveillant. Une feuille d’émargement circule toutefois dans les rangs des fois que certains auraient mieux à faire.

Ecole de contrôle ? A tempérer. Société de contrôle ? Assurément, et l’intelligence artificielle en est tenue pour responsable par Arthur Grimonpont, responsable du desk IA et enjeux globaux à Reporters sans frontières, qui ouvre les débats. Le ton devient Orwellien. L’audience, désormais silencieuse, est captivée. Jambes croisées, regard fixe et débit de parole élevé ; le calme dont fait preuve l’ancien consultant auprès de collectivités territoriales est frappant face aux réalités dystopiques qu’il énumère et qu’il a précisément étudiées, notamment dans son ouvrage « Algocratie. Vivre libre à l’heure des algorithmes » (Actes Sud, 2022).

“L’IA joue un rôle prépondérant dans la diffusion et la structuration de l’information à l’échelle mondiale”,

“Les règles du jeu propres aux algorithmes favorisent l’exposition de contenus diffamants, outranciers et basés sur la peur sur les réseaux sociaux”,

“La majorité des contenus informationnels auxquels on accède sont recommandés par une IA qui poursuit un objectif économique clair : celui de l’accroissement des recettes publicitaires des géants de la technologie”.

Le constat est sans appel, d’autant plus alarmant que l’intelligence artificielle intervient désormais dans la production même de l’information. Arthur Grimonpont, toujours de marbre : “D’ici quelques mois ou années, l’écrasante majorité des contenus du web seront générés par une intelligence artificielle”. Ici et là, quelques réactions s’élèvent dans l’assemblée. Lui poursuit son réquisitoire. Il finit par ponctuer “Demain, l’accès aux faits représentera un intérêt particulier”. Les étudiants se relâchent. L’espoir renaît. Place aux solutions.

Journalisme de solutions

“Qui a déjà développé des symptômes d’anxiété à la consultation régulière de l’actualité ?”. Sans surprise, une majorité de mains se lèvent dans le public. “Face à cette angoisse, qui a décidé d’arrêter de s’informer ?”, cette fois seules 3 mains se lèvent sur près de 70. Et pour cause, l’assemblée, constituée d’étudiants en journalisme, est foncièrement animée par l’information et du reste constitue des “cerveaux tout neufs”, dixit un quidam à l’avant de l’amphithéâtre. Florence Gault, journaliste derrière le podcast “En un battement d’aile”, expose la définition du journalisme de solutions : “un journalisme qui montre les réponses aux problèmes sociaux”. D’emblée, elle tient à ne pas considérer cette approche journalistique comme celle résultant d’un monde utopique à l’instar de celui des “bisounours”. « Il ne s’agit pas de faire de l’information type good news ». Des écueils à éviter ? « Ne pas considérer cette approche comme politique. Au contraire. En faisant du journalisme de solutions, on prône une certaine vision de la société mais il ne faut pas rentrer dans les travers de la politique” ou encore “Évoquer une initiative sans en faire pour autant sa communication”, développe la reporter de solutions et enseignante à l’ISCPA.

S’en suit l’intervention de Gilles Vanderpooten qui, au détour de l’exposition de son parcours personnel, présente l’association pionnière du journalisme de solutions qu’il dirige : Reporters d’Espoirs. Son adage ? “Aujourd’hui beaucoup d’éléments nous poussent à être pessimiste, mais pourquoi ne pas faire le choix d’être optimiste ? Si l’on cherche des raisons d’opter pour l’un ou pour l’autre, on les trouve, elles sont là”. Cette association diffuse l’envie d’agir dans les médias. Concrètement, elle décerne des prix à des journalistes, produit des études sur le traitement médiatique de sujets de société, confectionne une revue qui met en exergue des acteurs de solutions, expose des initiatives via une plateforme intitulée “Le Plus” pour inspirer les journalistes…

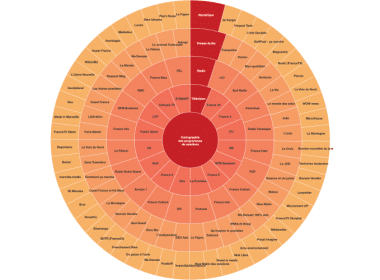

Sophie Casals, rédactrice en chef adjointe du groupe Nice-Matin, a notamment été inspirée par l’association. Depuis Nice, elle explique la décision du journal d’avoir entrepris l’ouverture d’une rubrique “Solutions” en 2014, alors que le quotidien est au plus bas et que les salariés le reprendront en main, de manière transitoire sous forme de coopérative : “On est là pour parler des problèmes, c’est notre métier au fond que de traiter des fait-divers. J’avais toutefois le sentiment à l’époque de faire mon métier sans aller au bout des choses, de façon incomplète. » Une approche qui engage les lecteurs assure-t-elle même si elle ne rivalise pas avec le sensationnalisme. Un choix éthique au fond car ces contenus davantage qualitatifs ne sont pas valorisés par les algorithmes des réseaux sociaux, dixit l’intervention de l’ingénieur Grimonpont.

Un étudiant se demande : “N’est-il pas particulièrement difficile en France de faire du journalisme de solutions ? Un pays pessimiste par nature.” Frédéric Duval, fondateur de Lyon Positif, lui répond : “La France n’est pas le pays où il est le plus difficile de porter la casquette de journaliste. On a de la chance. Mais c’est vrai que dès que je me rends quelque part, on attend de moi un certain état d’esprit : que je sois positif tout le temps. Or, ce n’est pas toujours le cas.”

Une étudiante s’interroge également sur les limites de cette approche : « Durant la crise sanitaire, on a connu une période d’épuisement informationnel, comment chercher et trouver des solutions quand tout est noir ? »

« Je crois que bien des médias, durant cette période, ont péché à vouloir à tout prix interroger le “bon client” comme ce professeur qui a monopolisé le temps d’antenne et qui en vérité apportait des réponses douteuses. Certains journalistes ont réussi à le débunker, d’autres animateurs ou éditorialistes l’ont porté aux nues de façon abusive et sans contradicteur. Le journalisme de solutions n’est ici pas en cause, car il attend des preuves avant de considérer une initiative comme porteuse » étaye Vanderpooten.

Une des forces du journalisme de solutions réside en effet dans sa capacité à reprendre le pouvoir sur les événements. Un journalisme à impact. Un journalisme performatif. « L’objectivité n’existe pas. Il faut viser l’honnêteté intellectuelle » déclare Duval à un étudiant du bachelor qui désire résorber la fracture entre citoyens et journalistes. Ce journalisme à « spectre large » a -qui sait ?- peut-être suscité de nouvelles vocations dans la salle ?

Dans le stu

Dans le stu Au même moment, un échange intergénérationnel se tient sur la scène « Bourdonnais ». La journaliste Florence Bouchy (Le Monde) est aux côtés de Denis Baronnet, qui présente l’ouvrage « Il faut enfin que je te dise… », au Seuil Jeunesse. Ce livre est le résultat d’un projet porté par l’association culturelle

Au même moment, un échange intergénérationnel se tient sur la scène « Bourdonnais ». La journaliste Florence Bouchy (Le Monde) est aux côtés de Denis Baronnet, qui présente l’ouvrage « Il faut enfin que je te dise… », au Seuil Jeunesse. Ce livre est le résultat d’un projet porté par l’association culturelle  Voilà que notre attention se tourne vers le Pavillon Québécois. Les lettres bleues du mot « Québec » font face à la Tour Eiffel, en témoignage de l’amitié francophone. C’est l’heure de la cérémonie de remise du

Voilà que notre attention se tourne vers le Pavillon Québécois. Les lettres bleues du mot « Québec » font face à la Tour Eiffel, en témoignage de l’amitié francophone. C’est l’heure de la cérémonie de remise du